2015.09.29

ブナとお蕎麦の関係・・・

今日の安比高原、冬型の気圧配置になり北西の風の強い1日となりました。

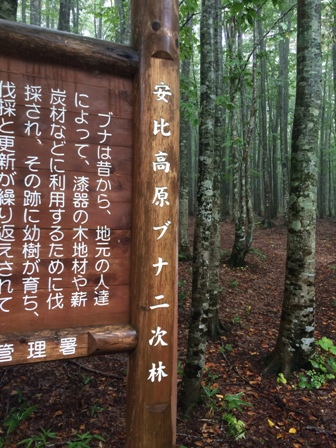

今日は関西の高校生とブナの森を散策してきました。

午後の散策開始時には霙(ミゾレ)も降ってくるほどの寒さでした。

さて、今年はブナの実が豊作のようでブナの森を歩いていると

パラパラとブナの種が頭に落ちてくるほどです。

そんなブナの種、どんな形をしているかご存知でしょうか?

ハイ! こちらがブナの種です。

そして・・・

こちらが蕎麦の種です。

どうです、とてもよく似た形だと思いません?

ところで、ブナのことを地元のご年配の方は「ソバの木」と呼ぶことがあります。

ソバの木=「稜の木」と漢字では書きます。

ブナの種に「稜」があるからです。

「稜」(ソバ)とは「物の角」とか「尖ったところ」という意味があります。

お蕎麦も、語源はお蕎麦の実に「稜」があるところからきています。

ブナの種はこの時期「ツキノワグマ」のご馳走に、

お蕎麦、特にもこれから出回る「新そば」は私たち人間のご馳走になりますね。

今日は、そんなブナとお蕎麦のお話でした!

~やまんちゅ~

2015.09.26

明日、明後日はお月見!

今日は冷たい雨の降る安比高原です。

せっかくの週末ですが、この雨でまた一段と紅葉が進むのでは?

そんな風に思います。

さて、明日は今年の中秋の名月です。ちなみに満月ではありません。

満月は明後日の午前11時ごろだそうです。

今回の満月は俗に言う「スーパームーン!」

今年一番大きなお月様を見ることができます。

参考までに今年1番小さな満月は3月6日の満月だったそうです。

この辺は国立天文台のHPに詳しく解説がしてありますので

興味のある方はちょっと覗いてみてください。

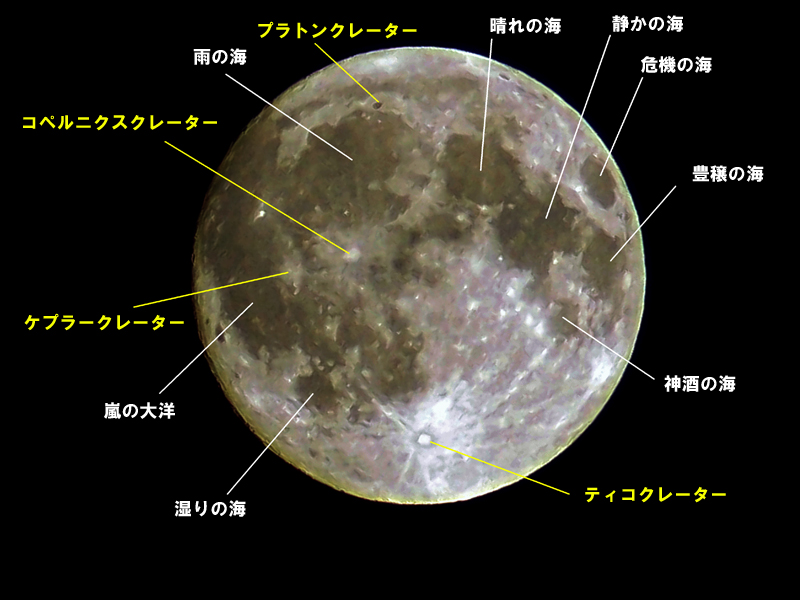

(安比高原の満月・・・こんな感じに見えるかな?)

そんな訳で明日と明後日はお天気が良ければぜひ大きくてきれいな名月や満月を

見ていただきたいと思っているのですが、せっかくなのでお月様の地名をちょっとお勉強してみてはいかがでしょう?

写真は上の満月の写真をわかりやすいように加工したものです。

月にはクレーターや暗い「海」と言われるところがあるということは何となくわかっている方も多いと

思いますが、この写真のようにどこがどこ…とわかっている方は意外と少ないのでは?

この写真と実物のお月様を見比べながらぜひ、お月さまの地名を確かめてみてくださいね!

~やまんちゅ~

2015.09.24

中のまきばの紅葉状況

シルバーウィークも「あっ!」という間に終わり

一気に秋の気配が増した感がある安比高原です。

さて、今日はブナの森を案内するガイドの皆さんと

スタッフ研修を行いました。

安比のブナ林は1年を通して何度となく歩いているのですが、歩くたびに新しい発見があります。

以前に紹介した「美人マザー」についても皆さんで意見交換中…

ざっと2時間かけてこの時期のブナ林について研修をしました。

しかし、今日個人的に目についたのは・・・

中のまきば・・・の紅葉風景

芝の緑とミネザクラの赤のコントラストがとっても良い感じ!

それと・・・

ブナの駅の裏手にある沢を渡った先にある通称「焼け野」と言われるエリアでは

一面のススキと紅葉した木々がこれまた素敵な風景を見せてくれていました。

紅葉のピークまではまだ半月ほどありますが、それでもこの時期ならではの

紅葉風景もなかなかの物だと思うのは私だけ?

これからの時期、1日ごとに色彩を変えていく山々の風景に注目ですよ!

~やまんちゅ~

2015.09.21

安比高原の紅葉と馬たち

安比高原の紅葉も山頂から徐々に進んできました。

今週は天気が良いのでゴンドラで紅葉登山おすすめします。

https://www.appi.co.jp/activity/appi_gondola

昨日夕方「中のまきば」に行き、馬たちとシバ状況を観察に行きました。

西森山の北斜面は前回より黄色が目立ち始めています。この時期の風景も良いですね~。

柵に入ると馬たちはあいさつに寄ってきます。三ヶ月も付き合うとかわいいものです。

みんな元気に笹や草を食べてくれるので、柵内はとても歩きやすくなっています。

なかでも柵の中心は野シバが広がり始めています。

馬を放牧することで植生が変化しました。柵の内と外を比較すれば歴然と違います。

右はススキが全部食べられています。

馬による天然シバ草原の復元プロジェクトもあと1ヶ月となりました。

成果をご期待ください。

紅葉と元気な馬たちをぜひ見に来てください。

こうちょう

2015.09.19

北アルプス 白馬岳へ行って来ました。

今週の月曜日14日~16日までお休みをいただいて、北アルプスの白馬岳へ行って来ました。

お天気も恵まれてとても良い山行となりました。

今回はソロです。

9月13日、仕事が終わってから一路長野県の白馬村へ

9月14日 朝6時前に近くの道の駅に到着して仮眠。

7:30 栂池高原スキー場から入山しました。

この日は白馬岳山頂直下にある白馬山荘に宿泊しました。

9月15日 7:45に白馬山荘を出発して杓子岳、白馬鑓ヶ岳に登り

再び白馬山荘に戻ってお昼。白馬岳山頂を通って白馬大池山荘まで下りて宿泊。

9月16日 朝6:30に白馬大池山荘を出発して道草しながらのんびりと下り

12:00丁度に栂池高原スキー場に戻ってきました。

だいたいこんなスケジュールです。

白馬山荘から見た旭岳に沈む夕日

夕日に赤く染まる杓子岳(左)と白馬鑓ヶ岳(右)

富山方面は一面の雲海

白馬鑓ヶ岳から見た白馬岳…見えている山小屋が白馬山荘

雲湧く杓子岳

白馬鑓ヶ岳から見た杓子岳(右)、白馬岳(中央)、旭岳(左)

五竜岳(手前)と鹿島槍ヶ岳(奧)

槍ヶ岳(右)と穂高岳(左)

立山(左)、真砂岳(中央)、別山(右)

最後は・・・劔岳

上記のように北アルプス北部の名峰たちを堪能してきました!

~やまんちゅ~

2015.09.18

今日のブナ林

こんにちは!!

今日は、ブナ林に行ってきましたので、その様子をお伝えします。

今日はあいにくの雨でしたがブナ林の中はとても幻想的でしたよ。

雨の日しか見れない、樹幹流も見ることが出来ました。

よーく見ると、ブナの葉も紅葉が始まっています☆

中のまきばのヤマザクラも紅葉が始まっていましたよー!!

奥のまきばのズミの実も真っ赤になっていました。

是非、紅葉が始まりつつブナ林や中のまきばを散策してみてはいかがですか?

まどりん

2015.09.16

秋の七草 萩

今日も安比高原は秋晴れです♪

爽やかな秋風が吹く安比高原のザイラーからセカンド、そして松尾インターへ向う道路脇で

ひときわ目をひく赤紫色の花。

秋の七草のひとつハギの花です。

ハギはくさかんむりにあきと書いて萩。その名の通り秋の代表の花です。

萩は古くから日本中で見られ、万葉集の中でも一番多く詠まれている植物です。

「秋風は 涼しくなりぬ馬並めて いざ野に行かな 萩の花見に」

(秋の風が涼しくなった 馬に乗って さあ 野に行こう 萩の花を見に)

昔の人はどんな思いでこの萩を見ていたのか・・。

安比にいらっしゃった際は、ザイラー方面にちょっと寄り道してこの秋の花をご観賞ください。

みっち~

2015.09.15

八幡平に眠る日本近代化産業遺産「松尾鉱山」へ

ガイド仲間の大友さんから、三ッ石山(八幡平と岩手山の中間に位置する1,466mの山)の紅葉情報が入って来ました。今年の紅葉はやはり早いです!https://www.facebook.com/profile.php?id=100005741976554

自然学校が持つ三ッ石山の最も早い紅葉写真 2009年9月17日

今日は八幡平の魅力を伝える体験ツアーの現地調査に行ってきました。

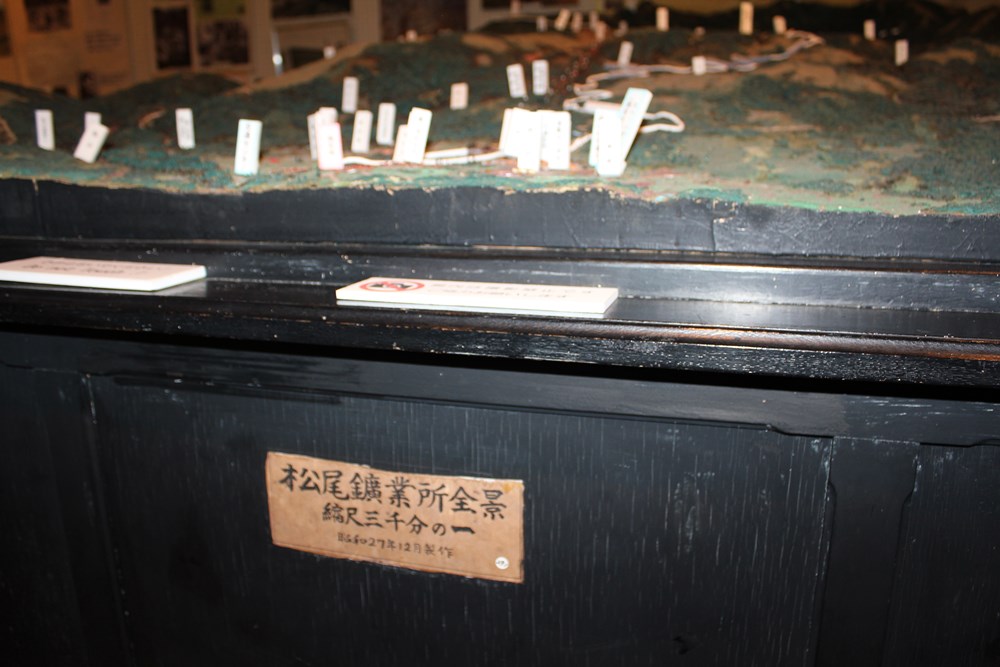

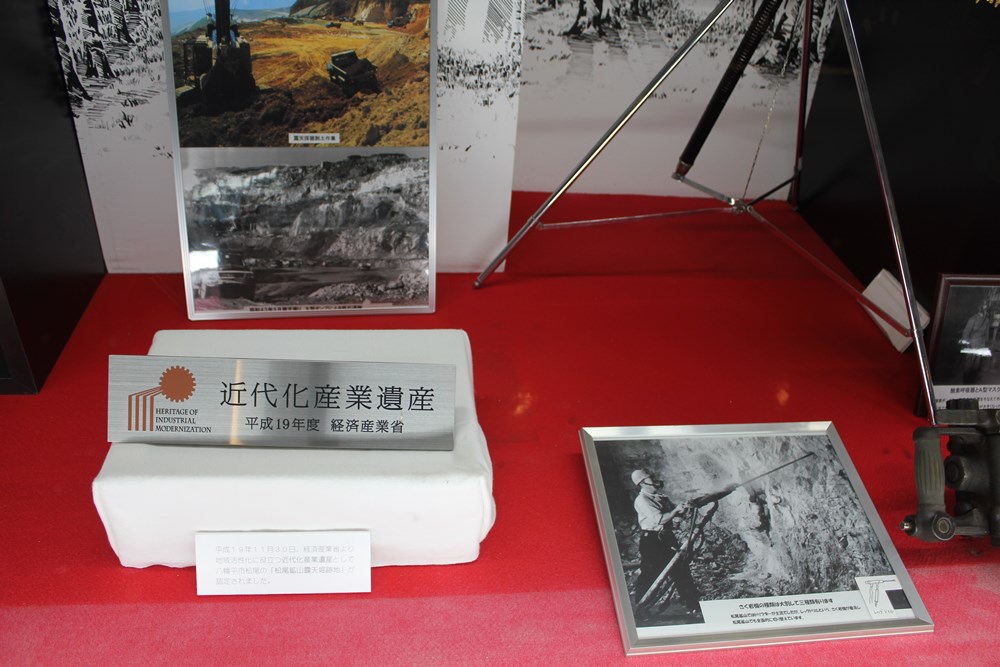

先ずは東洋一の硫黄産出量を誇った「松尾鉱山」資料館です。

広場には1950年(昭和26年)に電化された時に走った電車や硫黄製錬の釜などが展示されています。

資料館内では安保さんが素人にも解りやすく解説してくれます。(※本日は特別に許可をいただいて撮影させていただきました。)

中央にある「松尾鉱山展示模型」には「昭和27年12月制作」と表示あり、当時見学者の説明用として作ったようです。

最盛期は従業員数4,000人、家族を合せて15,000人が暮らしていました。

一般家族は「緑ケ丘アパート」、幹部は「至誠寮」に居住していたそうですが、当時では最先端の水洗トイレやセントラルヒーティングが備わっていたそうです。

その他に独身寮もあったそうです。

※白い紐は現在のアスピーテラインを付け加えたそうです。

「松尾鉱山 露天掘り跡地」は2007年(平成19年)日本近代化産業遺産に認定されました。これは経済産業省が認定するもので最近では世界遺産となった「端島「別名:軍艦島」が有名です。「松尾鉱山」も日本の近代化に貢献した産業遺産として認められた訳です。

安保さんにご案内いただいた40分ほどの間に2組の方が見学されていました。見学者は増えているそうです。

次は資料館を後にして、紅葉を観察しながら「松尾鉱山跡地」へ見学です。

「露天掘り跡地」上部となる茶臼岳方面の紅葉はこれからですが、目に入ったのは幹部が使ってたと言う「至誠寮」の窓から伸びたナナカマドの赤い実です。

この周辺は硫黄精錬の煙により樹木は枯れたそうですが、その後はダケカンバやミネカエデとチシマザサが伸びて今の植生なっています。

そして10月初旬には「黄葉」の風景を見せてくれます。※昨年の写真から

この付近の標高は800m~1000mなので、この裏山(北側)は安比高原「中のまきば」上部のブナ原生林です。

こちらにはブナの樹木はほとんど無く、ダケカンバ・ミネカエデの二次林の風景が人との関わりを伝えています。

10月初旬は八幡平の紅葉と文化をご覧いただきたく準備を進めております。

こうちょう

2015.09.13

2015 山旅トレッキング 9月12日 岩木山に行って来ました。

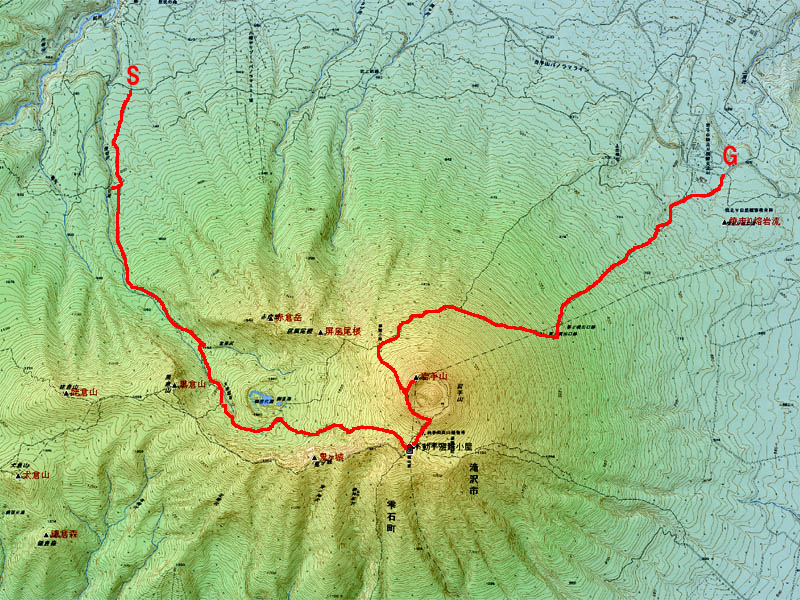

9月12日(土) 2015山旅トレッキング第6弾で青森県の岩木山に行ってきました。

(今回のルートマップ)

朝7時に安比を出発。

一路、岩木山を目指します。

高速を降りて岩木山神社付近に来るとどうもお祭りの雰囲気。

この日は岩木山の御山参詣だったようです。

岩木山神社を過ぎて津軽岩木スカイラインへ

岩木山の8合目まで続く69ものカーブを「車」で登っていきます。

準備を整えて9:32 出発!

しかし・・・

岩木山の山頂付近には雲がかかっています。

そして風も強い!!!

登山道は最初樹林帯の行きますが、その合間から見えた西法寺森。

10:10 登山リフトからの道と合流。

鳥の海噴火口もガスガス・・・。

ここから山頂までは約25分。

ガスが一瞬薄くなり、岩木山の山頂がおぼろげに見えました。

10:21 鳳鳴ヒュッテ通過!

ここから山頂まで2つの急坂を登っていきます。

しかし、山頂に近づくほどガスは濃くなり風も強くなります。

ゆっくり急な坂を登って・・・

11:00 岩木山の山頂に着きました!

この悪天候でしたが、山頂部には10人以上の人がいました。

ここでお客様がちょっと足を痛めるハプニング。

湿布と包帯で応急手当を行いちょっと様子を見てもらいますが

何とか歩けそうということで下山開始。

大きな岩がゴロゴロする急坂をゆっくりゆっくりと一歩ずつ安全に下ります。

ちょっと休憩した斜面には・・・

ミネカエデの葉っぱがだいぶ色づいていました。

何とかリフトの道との合流点まで下りてきて、リフトで下山しようと思いましたが・・・

よもやのリフト故障でリフトは停止中!!!

お客様にはもうひと頑張りしていただき予定よりも2時間ほど遅くなりましたが

何とか無事に8合目まで戻ってきました。

そのあとは・・・

帰りの道中で・・・

美味しい「嶽きみ」をゲットしていただき・・・

岩木山の山麓にある温泉に入って帰ってきました。

ご参加いただきました S様とS様

どうもありがとうございました。

※一部、大人の事情で写真がぼけております。

~やまんちゅ~

2015.09.09

2015年 山旅トレッキング 8月30日岩手山に行って来ました。

ちょっと日にちが過ぎてしまいましたが・・・

8月30日にも山旅トレッキングで岩手山に登ってきました。

(順序が逆になってしまいましたが…)

(今回のルートマップ)

この日のコースは七滝コース登山口~七滝~お花畑~不動平~山頂~焼走り登山口へ下山。

行程約15.6キロとこれまたなかなかにロングコースです。

7:00頃に七滝登山口の途中にある野鳥の観察小屋を出発。

最初は緩やかな道を進みます。

7;38 このコースの由来にもなっている七滝に到着!

落差約30mのなかなかに立派な滝です。

ここいらからだんだんと斜度もきつくなってきます。

途中、一服峠なども経由して

8:56 その昔、湯花を取っていた場所まで登ってきました。

この周辺はちょっと足元がぬかるんでいることが多い場所。

慎重に先を急ぎます。

9:18 大地獄。硫黄の噴気があちこちで見られ、岩手山が火山であることを肌で感じます。

大地獄のザレた斜面。一歩進んで半歩下がるような登山道。

傾斜もなかなか急です。

ここを頑張って登りきると・・・

9:32 大地獄分岐に到着!

ここからお花畑方面へ進み、お花畑を通過すると第2の試練???

不動平まで標高差約380mの登りが待っています。

この登山道、火山礫でザラザラ+かなりの段差も多数あり、かなり足に負担を強いられます。

それでも途中、こんな城壁のような風景に癒され?

11:30ごろ 不動平の小屋に到着。お昼ご飯を食べてエネルギーチャージ!

11:58 山頂に向けて出発します。

空はどんよりですが、高曇り。視界はまずまずです。

御鉢の縁に登ると・・・

写真のように鬼ヶ城を越えて雲がまるで滝のように流れる「滝雲」が見られました!

12:47 岩手山の山頂に到着です!

しかし!ここがゴールではありません!

まだ長い道のりが待っています。

13:35 平笠不動避難小屋通過!

14:40 コマクサロードではコマクサがまだ咲いていました!!!

雲を眼下に見ながら焼走り登山口を目指して・・・

16:30ぐらいに無事に焼走り登山口に着きました!

ご参加いただきましたYさん、Tさん、Sさん

ありがとうございました!

~やまんちゅ~

k

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 9月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

ブログ内検索

最近の記事

- 2015.09.29

ブナとお蕎麦の関係・・・ - 2015.09.26

明日、明後日はお月見! - 2015.09.24

中のまきばの紅葉状況 - 2015.09.21

安比高原の紅葉と馬たち - 2015.09.19

北アルプス 白馬岳へ行って来ました。 - 2015.09.18

今日のブナ林 - 2015.09.16

秋の七草 萩 - 2015.09.15

八幡平に眠る日本近代化産業遺産「松尾鉱山」へ - 2015.09.13

2015 山旅トレッキング 9月12日 岩木山に行って来ました。 - 2015.09.09

2015年 山旅トレッキング 8月30日岩手山に行って来ました。

過去の記事

- 2023年9月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月